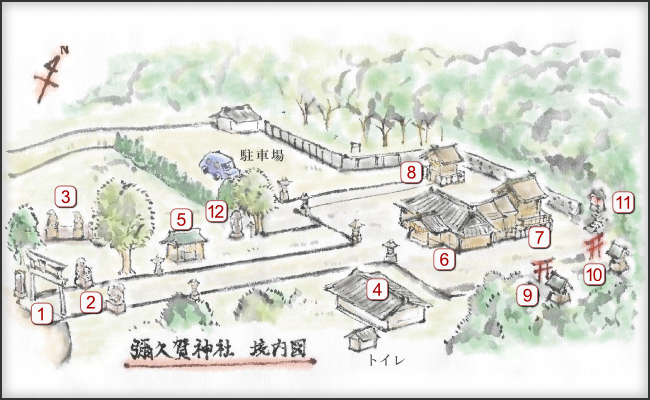

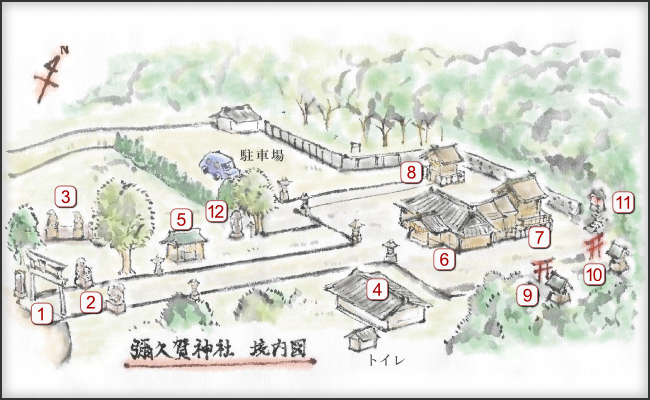

境内案内

当社の境内には、御社の中心である拝殿・中殿・本殿が鎮座します。

そのまわりには、摂社の苗鹿神社と末社の疫病神社、恵比寿神社、稲荷神社があります。

当社の唐獅子は2対あり、内1対は歴史的にも貴重な最古の来待石作品です。詳しくは各箇所の説明をご覧ください。

本 殿

中 殿 内

拝殿のしめ縄

拝 殿

鳥 居

手 水 舎

唐 獅 子 (新)

社紋(二重亀甲違鷹羽)

摂社 ・ 苗鹿神社 - せっしゃ・みょうがじんじゃ -

御祭神 天太玉神(あめふとたまのかみ)

祭 礼 7月15日

由 緒

元大池村字苗鹿に地域の氏神として、奉られていたが、明治41年に島根県の許可を得て、彌久賀神社境内地に摂社「苗鹿神社」

として移遷された。明治までは「苗鹿大明神御社」という社名で、慶長12年(1607年)に遷宮の棟札がある。明治から「苗鹿神社」

と改め明治4年に村社となる。享保2年(1717年)の雲陽誌の中の兼照「番神記」に、「天太玉命老翁に化して鹿に稲を負わせて

山より下りて里人に苗を与え農耕を広めし神、この地に鎮座し給ふ」と記されている。祭神は雲陽誌にある30番神である。

末社 ・ 疫病神社 - まつしゃ・えきびょうじんじゃ -

御祭神 少名毘古那神(すくなびこなのかみ)

八十禍津日神(やそまがつひのかみ)

大禍津日神(おほまがつひのかみ)

由 緒

当社は、疫病の流行を防ぐ社で何時からこの地に奉られたか不明、明治初から昭和25年頃まで大池から腸チブスが

大流行し数百人の方が亡くなり島根県対策本部を西浜村に設置し対策を講じ板津に避病棟を建設し地域の念願として昭和24年

(1949年)疫病を鎮めるため再建しくい止めし社である。

こうした疫神社は島根県内に津和野町、日原町、小境町佐香神社等の境内社にあり当社の様に疫病神社している社は

当社のみである。疫神祭は鎮花祭(はなしずめまつり)と呼ばれ春季日3月に祭りを行う。古くは平安朝時代の延喜式に記され

京都吉田神道に起源とするとある。鎮花祭とは3月は花の散る季節には疫病が流行するのでこれを鎮める祭である。

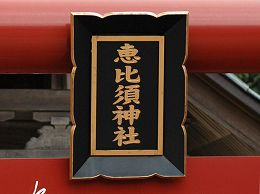

末社 ・ 恵比須神社 - まつしゃ・えびすじんじゃ -

御祭神 大己貴神(おおなむちのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

船玉神(ふなたまのかみ)

豊玉彦神(とよたまひこのかみ)

豊玉比女神(とよたまひめのかみ)

由 緒

当社は元大池中の土地、慶正寺裏に大池公民館敷地付近に恵比須社として祀られていたが、明治7年に再建し現在の

境内地に遷し奉った神社である。

旧社格・無格社

旧社は海岸の高い所に漁業守護神として祠(ほこか)かに、奉っていたと思うが年代不明である。

御棟札の一番古のは、嘉永4年(1851年)に奉建立恵比須御社とある。本来大池は遠い昔から漁業中心で船元、網元によって多くの

漁師が信仰してきた社である。

旧鎮座地・西濱林大字大池字明神940番地続1

末社 ・ 稲荷神社 - まつしゃ・いなりじんじゃ -

御祭神 正一位稲荷大明神(しょういちいいなりだいみょうじん)

祭 礼 11月1日

由 緒

大池村は、呉服を中心とし安政時代頃から備後國、周防國、長門國、筑前國方面に行商や店を営む商人が多く

願によって岡山の最上稲荷神社から御分霊を受けて奉ったとあり年代不明、現在祠は昭和2年11月(1927年)御大典記念として

再建されている。

唐 獅 子 (古) - からじし -

境内の入り口には、来待石での作品としては全国で1番古い「唐獅子」が保存されている。

安政4年(1857年)の松平藩公お抱えの石工による作品で、作人として石工師の名前が刻まれている。参道河川改修によって

美久我橋と共に参道左側に移転保存された。

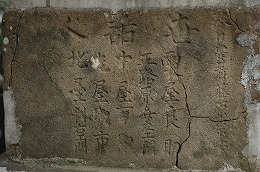

井戸明府碑 - いどめいふひ -

享保17年(1732年)は、山陰のみでなく西日本全域をおそった大飢饉は例年の収穫の半分と、餓死する者も多く

石見銀山領の代官井戸平左衛門正明公は、61歳の高齢で病気を押して薩摩に出掛け持ち出し禁止の国産

「薩摩芋(さつまいも)」

を交渉し種芋百斤を譲り受けた。

60日を掛け持ち帰り苦労の末栽培と保存方法を考えて領氏に与え、指導によって年毎に栽培拡大し当地は元より中国地方

に延べ広められた。以後餓死する者もなく「芋代官さん」とし親しまれ碑を建立し感謝され今日至る。

平成18年社殿造営記念として慶正寺の裏、恵比須社敷地より遷し奉る。

参集殿 - さんしゅうでん -

本殿東前に建てられてある参集殿は、元々お籠り用として信者が建てたものである。

現在は、氏子の手による「地神楽」の奉納時に舞台として使用されている。